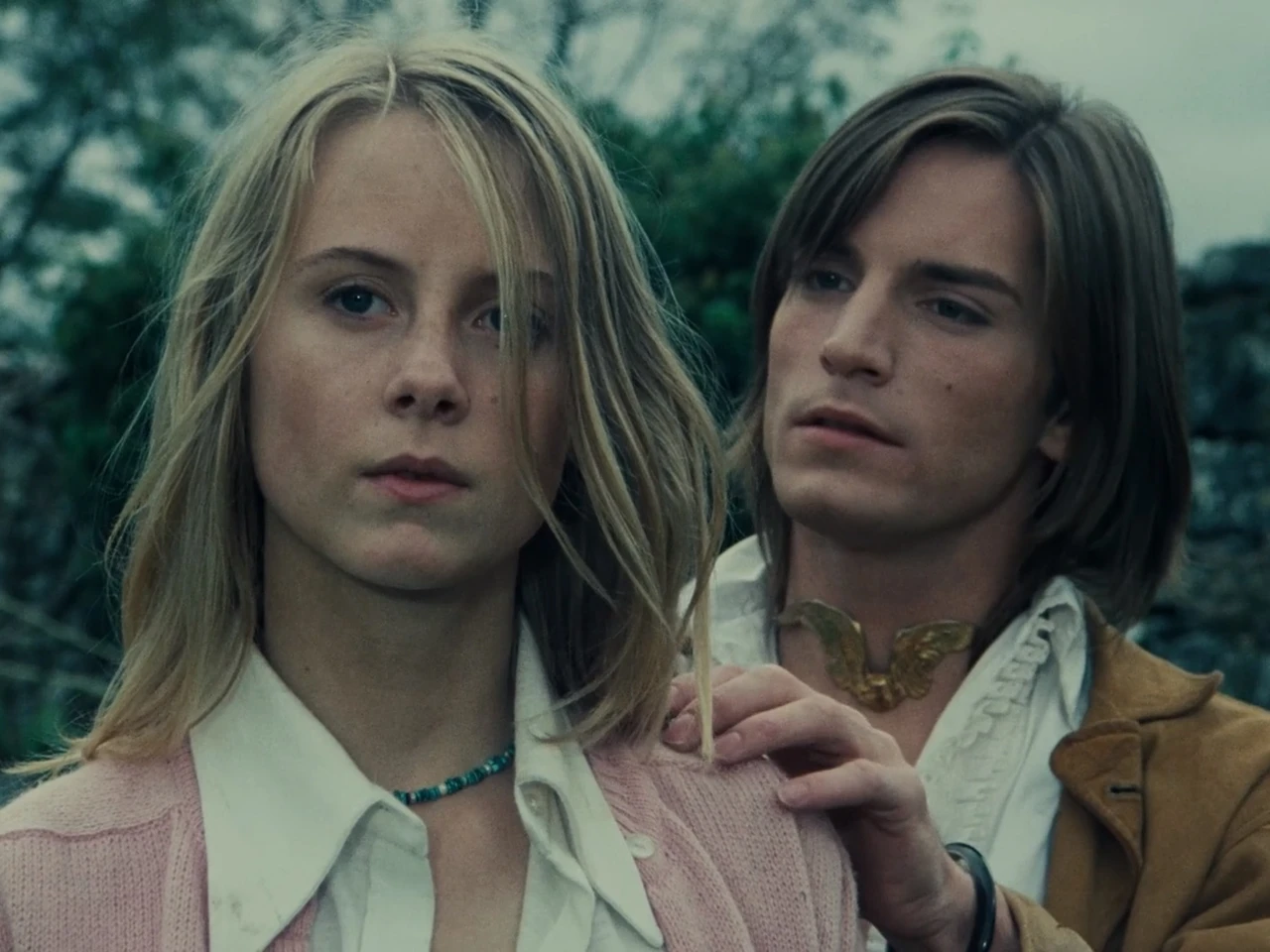

A la media noche de una fecha cualquiera, un sujeto común se encuentra en la comodidad de su hogar realizando alguna tarea de índole no reflexiva, como puede ser planchar la ropa. Para ahogar el silencio y crear la ilusión de compañía, tiene más cercana la televisión que la radio; la enciende. Dedica unos pocos segundos de zapping para encontrar algo que pueda oír, pero también ignorar, hasta que en la pantalla aparece una imagen curiosa de una niña muy bonita inocentemente recostada en el pasto de un bosque. Las características de la imagen indican al sujeto que se ha encontrado con una película in media res. En pantalla, el montaje detalla que la niña toca el pasto sintiendo su textura y frescor; también puede escuchar el lento crujir de las hojas, el de las lombrices masticando la superficie terrosa y demás sonidos del ambiente que le rodea.

El sujeto, tan culto o ignorante como cualquier otro, por un par de segundos se pregunta qué está viendo, y si lo que está viendo no es una versión desconocida para él de Alicia en el País de las Maravillas. La película no otorga respuestas inmediatas y se limita a acontecer, mientras que el sujeto, ya como un espectador sumergido en la película, no sólo ha parado el zapping, sino que también dejó de hacer lo demás que fuera que estuviese haciendo; sin saberlo, ha tomado la decisión de ver lo que sea que esté viendo hasta las últimas consecuencias.

El filme sigue a la niña quién atestigua escenas sangrientas propias de una guerra, hasta que encuentra una hacienda donde habitan personajes curiosos. Cuando hay algún diálogo la información resulta banal si no críptica, y las situaciones carecen de un sentido inmediato. Alguna secuencia que incluye a una señora madura amamantando a un personaje ya crecidito resulta provocadora, pero no chocante ni asquerosa. Sin más, aparece algún unicornio y el espectador comienza a olerse que hay asuntos simbólicos de los que no tiene referentes. A pesar del sin sentido sigue observando con cierta fascinación los eventos que suceden en la pantalla hasta que los créditos aparecen.. Terminado el filme, el espectador comienza a tomar consciencia de su estado medio reflexivo, pero también plácidamente vago, como quién despierta de un sueño.

Nada ocioso y todo curioso el espectador atina a escribir el nombre del primer crédito actoral para indagar en la red qué es lo que acaba de ver. Al día siguiente, la luz del monitor de la computadora arroja vía IMBD, que la película vista fue Black Moon, de Louis Malle. Tan culto e ignorante como cualquiera, el espectador absorbe los datos a pesar de que no le dan ninguna satisfacción: no conoce la obra de Malle; el nombre del director y la información general de crew y cast no satisfacen la curiosidad sobre lo que sea que él crea que haya visto en la película. Luego toma provecho del hipertexto y da con las reviews de la crítica profesional. De cinco o seis reseñas, el espectador encuentra un patrón común en las críticas acerca de Black Moon.

Las reseñas hablan sobre otras películas de Malle, aparentemente más reconocidas y mejor logradas, pues Black Moon a la mayoría les parece un ejercicio fallido que por veces es aburrido y obtuso en sus simbolismos vanos. Algún crítico esboza que el ánimo surrealista del filme cae en lo pretencioso. Algunos insisten en decir que es una comedia no graciosa. Ninguno de los críticos leídos parece haber sentido la misma fascinación que el espectador y menos aún dan con explicar cómo es que algo tan sin sentido pudiera haberle abstraído por casi hora y media a la media noche de una noche cualquiera. Ninguno refiere al filme como algo con lo que el espectador pueda identificar su propia experiencia. Vaya, sí, los críticos vieron la misma película que el espectador, pero también parece que vieron otra completamente diferente.

El caso de este espectador y su encuentro con Black Moon ilustra el por qué a veces la crítica profesional y el estudio académico sobre el cine es, en palabras de Robert Stam, chauvinista, miope y pedante. Entre que la crítica hace al autor, y el autor da motivo de existencia a la crítica, entre los conceptos que el crítico escupe para “pensar” en la obra, entre el repaso mnemotécnico de su videoteca con la cual contrastar, etiquetar y rankear una película en particular de entre todas las demás del mismo director, las reseñas leídas por el espectador parecen dedicar muy pocas reflexiones a lo que la película es como película: es decir, lo que la película presenta de inicio a fin como substancia, articulada y expresa en una serie de imágenes en movimiento, antepuestas a la mirada de un espectador.

La crítica cinematográfica, en su naturaleza de acumular y percudir conocimiento, por veces olvida (cómodamente) que el sentido de una película es la película misma, y que el interés o fascinación que genera encuentra su origen (sí, como en Inception) en asumir que la característica que hace del cine un arte, es que éste permite pensar, reflexionar, imaginar o provocar con imágenes en movimiento, que no con palabras, que no necesariamente con símbolos, y muy opcionalmente, con autorreferentes. La crítica hace de la intertextualidad una burocracia intelectual con la cual mitifica su superioridad ante la experiencia del espectador común. Si el entero de las películas de Malle tienen que ser vistas para entender una sola película de Malle, alguno se preguntaría si Malle importa tanto en la vida para dedicarle tantas horas, y más aún, si Malle, el autor, pesa más que la experiencia que una sola de sus películas pudiera significar por sí misma, como si esa experiencia no fuera real o menos significativa que la de aquellos que pueden citar su filmografía de memoria cronológicamente.

Claro que el autor y el total de su obra importa. Sin lugar a dudas el conocer el contexto para tal o cual película también importa. Sin embargo, parafraseando a Umberto Eco, los autores por veces mienten y de lo único que uno puede valerse por verdad con cierto grado de certidumbre es de lo contenido en la obra, no de lo que el autor dice sobre ella. El contexto podrá ser esencial para entender la importancia de la Novelle Vague, aunque se antoja un tanto descuidado, si no torpe (o idiota o presuntuoso o pedante), que un director de cine francés espere que cada posible espectador sobre la faz de la tierra por el resto de los tiempos venideros cargue con dos volúmenes de la historia del cine, un par de biografías sobre su vida y algún tomo sobre teoría crítica para que éste pueda darle sentido a una película que realizó en 1968.

Sí, mucho del cine se puede apreciar mejor con la crítica cinematográfica, pero esta no es infalible y resulta insufrible si es redactada con la presunción de estar por encima de la experiencia del espectador y, peor, de la película misma. Sí, la historia del cine tiene una función para quien se encuentre fascinado por una obra del pasado descubierta hoy día. Sin embargo, ninguna historiografía está por encima de las demás; la fascinación por Black Moon no es más ni menos que la fascinación por La Perla, y juzgar al espectador de la primera como malinchista y excéntrico por los de la segunda, se antoja, cuando menos, alevoso.

El espectador que se encontró Black Moon al paso de los lustros, tuvo que delimitar su curiosidad por la película de toda teoría sobre el cine narrativo y se encontró con posturas etiquetadas de vanguardistas, que entienden el cine como un reflejo del imaginario mental y que, como imagen mental, puede afectar porque refiere a variables no diegéticas como son los sueños o las alucinaciones. Posturas que la gran teoría cinematográfica asume como marginales y que mejor debieran ser tratadas como extensión del arte conceptual contemporáneo que no como cine. Vaya, el espectador tuvo que rumiar con cierto nivel de especialización la teoría cinematográfica en su generalidad para dar con que Black Moon es un filme de trance y cuyo propósito es provocar un estado alterado de la mente. Que la película, en aquella vez que este espectador ni tenía siquiera la intención de ver una, le hipnotizó pues está configurada para que él recurra a sus propias experiencias oníricas y así significarla.

Más aún, el espectador aquel, al paso de los años es la fecha que no se ha esforzado por ver otra película de Louis Malle, que no le importa un comino el ranking de Black Moon en IMDB, Rotten Tomatoes o en la lista de Sight & Sound, y que, si bien la filosofía deleuziana y la fenomenología existencialista finalmente le permiten más o menos hablar de su experiencia con la película, la nitidez de la experiencia misma aún mantiene un reverencial aura de misterio y fascinación. Qué terrorífica película, Black Moon, que permite a un sujeto cualquiera tener una experiencia cinematográfica significativa –y a la postre generadora de conocimiento– sin depender de los conceptos escupidos por la crítica profesional, que los mitifican más a ellos aún por encima de los autores y películas de los que según hablan: sus luces son aún más oscuras que las de una luna negra.